发布时间: 2025-08-12

作者:陈文君、王永 资深专利代理师

依据《专利审查指南》在第二部分第四章第6.4节的规定,在审查创造性时应当注意对要求保护的发明进行审查。具体而言,创造性的判断,应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性。然而,在实际的专利审查过程中,审查员通常基于对比文件和公知常识,将权利要求所限定的技术方案拆分成多个单一技术特征分别进行评述,进而认为专利申请要求保护的技术方案是显而易见的。这种“碎片化”的审查方式缺乏对技术方案的整体性思考,可能导致技术方案的创造性被低估。因此,在答复这类创造性审查意见的过程中,主动引导审查员回归整体性视角是有一定必要性的。

本文将结合具体案例,从内延式整体分析、外延式整体分析以及迁移式整体分析等多个方面探讨如何通过整体性分析来构建具有说服力的创造性答复策略。

一、内延式整体分析

内延式整体分析,指的是由完整技术方案向内部延伸,对若干技术特征的组合进行整体性分析,通过技术原理的比较来清晰地揭示专利申请与对比文件的本质区别。技术原理是一个技术方案得以实现的核心逻辑,其反映了技术手段的实现过程及其实际效果,因此,通过剖析专利申请与对比文件在技术原理上的差异,可以更有效地论证专利申请与对比文件的不同。以下通过案例一说明内延式整体分析的具体内容。

案例一:

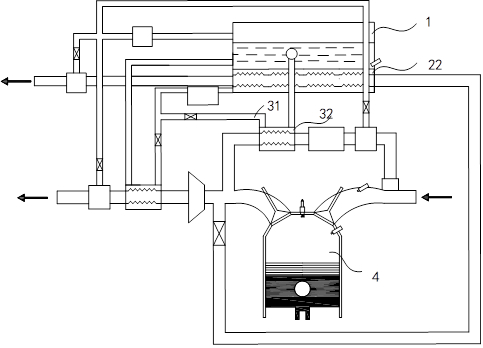

本案涉及的专利申请(以下简称“本申请”)是一种发动机喷水系统,如下图1所示,该系统包括储水箱1、第一热交换组件和第二热交换组件,第一热交换组件包括设置在储水箱1内的第一热交换器22,第二热交换组件包括第一水循环管道31和设置在第一水循环管道31的第二热交换器32,第一水循环管道31的两端均与储水箱1连接,第二热交换器32与发动机4的排气口连通。当储水箱1的水温小于或等于预设的结冰温度时,第一热交换器22用于对储水箱1内的水进行化冰处理,以使储水箱1内形成流动水,第二热交换器32用于对第一水循环管道31内的流动水进行加热。

图1

对比文件1公开了一种回收发动机废气中水分再注入进气的系统,如图2所示,该系统包括回收水箱5、冷却液出口旁通管路3、冷却液出口9和热交换器7,热交换器7的作用是将高温废气通过冷却液的冷却作用降低到可接受的一定范围内,经过降温的废气再进入第一水汽冷凝分离器11中。

图2

审查意见提出:对比文件1中的冷却液出口旁通管路3和设置在冷却液入口和冷却液出口9之间的管道相当于第一水管道,热交换器7与发动机的排气口连通,热交换器7的作用也是对流动水进行加热。因此,对比文件1公开了本申请的储水箱1和第二热交换组件的大体结构,由此认为本申请不具备创造性。

答复思路:本申请中的第二热交换组件可以作为一个特征组合来进行整体性分析,具体可以从整体的工作原理上将该第二热交换组件与对比文件1公开的上述结构进行对比分析如果二者工作原理不同,则不能够得出对比文件1公开了本申请中的第二热交换组件这一结论。由此,对二者工作原理对比分析如下。

将对比文件1中的冷却液出口旁通管路3和热交换器7统称为“对比组件”,该对比组件的工作原理包括:热交换器7的入口通入具有一定温度的排气,同时,热交换器7的冷却液入口通入冷却液,此时在热交换器7中,排气对冷却液加热,使冷却热升温(此为第一次热量交换);升温后的部分冷却液经过热交换器7的冷却液出口9进入冷却液出口旁通管路3,此时冷却液出口旁通管路3中升温后的部分冷却液在流经回收水箱内部时,对回收水箱内的水进行加热,防止结冰(此为第二次热量交换);最后,冷却液出口旁通管路3中升温后的部分冷却液通过冷却液出口9流动到车辆的其他地方。

本申请第二热交换组件的工作原理包括:储水箱1中流动状态的水通过第一水循环管道31的一端进入第二热交换器32,同时,发动机4排气进入第二热交换器32,此时,排气对第一水循环管道31中的水加热,加热后的水通过第一水循环管道31的另一端流回储水箱1(一次热量交换)。

由以上内容对比可知,对比文件1中的对比组件需要经过两次热量交换来对回收水箱中的水加热以防止结冰,而本申请中的第二热交换组件仅通过一次热量交换即可实现储水箱中水的加热,二者的工作原理是完全不同的。基于工作原理的不同,又能够推导出对比文件1中的冷却液出口旁通管路3并不能够替换为水循环管路,进而得到本申请中“将第一水循环管道的两端均与储水箱连接”并不是本领域技术人员容易想到的。

综上可见,在单独进行特征对比时,对比文件1公开的上述对比组件与本申请中第二热交换组件具有相似的组成结构;然而,基于内延式整体分析的方式,由完整技术方案向内延伸,对若干技术特征的组合进行整体性分析,可以发现本申请与对比文件1在工作原理上存在本质差异,从而进一步由工作原理的差异推导得出结构特征上的差异,由此证明本申请具备专利法规定的创造性。

二、外延式整体性分析

外延式整体性分析,指的是从整体技术方案向外部延伸,在纳入明示/隐含的环境特征的基础上进行整体性分析,论证专利申请与对比文件在完整的外部应用场景中实施所表现出的方案差异。以下结合案例二说明外延式整体性分析的具体内容。

案例二:

本案涉及的专利申请(以下简称“本申请”)是一种应用于分布式系统的数据处理方法,该分布式系统包含有一个主节点和多个从节点,该数据处理方法具体包括:通过主节点上维护的各个从节点的状态标识来确定从节点是否处于可用状态,如果从节点可用,则通过从节点响应数据读请求,如果从节点不可用,则通过主节点响应数据读请求。

对比文件1公开了一种集群数据获取方法,应用于一种基于Redis-Sentinel搭建的多套MSS(Master-Slave-Slave,主节点-从节点-从节点)架构的Redis集群,其技术方案是通过监控集群监测从节点状态,并输出可用的从节点列表,当接收到数据读取请求时,通过可用从节点列表中的从节点来响应数据读取请求。

审查意见提出:对比文件1公开了当从节点可用时通过从节点响应数据读请求的技术方案,在此基础上,本申请中“当从节点不可用时通过主节点响应数据读请求”是本领域技术人员容易想到的常规技术手段。

答复思路:本申请技术方案和对比文件1技术方案均应用于分布式系统中,因而可以将分布式系统作为数据处理方法的环境特征纳入技术方案的整体性分析。在对比文件1中基于Redis-Sentinel的Redis集群具有两种特性:一是通过独立监控集群来检测从节点的状态和进行主从切换;二是明确主节点仅执行写功能,从节点执行读功能,以实现读写分离。这两个特性都是为了减轻主节点负担,使得主节点能够专注于写操作,避免其他任务影响写操作性能。在完整的外部应用场景中来看,如果将对比文件1的技术方案改进为主节点既能够维护从节点状态,又能够执行读功能,将使得Redis-Sentinel集群中不存在监控集群,且无法达到读写分离的目的,这一改进违背了对比文件1中Redis-Sentinel集群的设计规则。因此,本领域技术人员在看到对比文件1时,不会想到将其进行改进而得到本申请技术方案。从另一个角度来说,将上述区别技术特征与对比文件1其余技术方案结合后,显然形成了另一种结构的集群,也即,集群结构从整体上发生了显著变化,这显然并非本领域技术人员容易想到的常规技术手段。

综上可见,若脱离外部应用场景,对比文件1技术方案与本申请技术方案在数据处理方法上具备一定相似之处。但是,基于外延式整体性分析的方式,将环境特征纳入整体技术方案的基础上,可以发现分布式系统整体性方案的不同,因而推导出本领域技术人员无法获得改进对比文件1的技术启示,由此证明本申请具备专利法规定的创造性。

三、迁移式整体性分析

迁移式整体性分析,指的是通过方案类比的方式,将技术方案整体迁移映射到相似但简易的应用场景下,从而在简易应用场景中突出放大专利申请与对比文件的方案差异。以下结合案例三说明迁移式整体性分析的具体内容。

案例三:

本案涉及的专利申请(以下简称“本申请”)是一种硬盘加密方法,其方案内容具体包括:将硬盘加密状态为未加密或密码已到期的企业设备确定为待加密设备,基于企业设备的设备信息进行风险评分后生成硬盘密码配置策略,获取用户为待加密设备设置的待配置密码,当待配置密码符合硬盘密码配置策略规定的复杂度时,为待加密设备配置该密码;当待配置密码不符合硬盘密码配置策略规定的复杂度时,提示用户重新设置密码。

对比文件1公开了一种对企业硬盘进行密码集中管理的方法,其方案内容具体包括:密码配置模块根据所接收到的企业硬盘标识,从企业硬盘密码数据库向客户认证及密码分发模块传递硬盘密码。客户认证及密码分发模块根据从企业电脑接收到的获取硬盘密码的请求,利用客户端身份标识来验证该请求的有效性;如果有效,则获取与发送该请求的客户端对应的硬盘的密码,并将硬盘密码返回企业电脑。通过在企业内部网络中设立一个硬盘密码集中管理服务器对所有企业硬盘的密码进行集中管理,当企业电脑启动时,用户只需要诸如通过输入启动密码,企业电脑就会自动从硬盘密码集中管理服务器上获取本机硬盘的密码,最后使用该密码为硬盘开锁,电脑进入正常启动流程。

审查意见提出:对比文件1公开了设置待加密设备的硬盘密码配置策略(硬盘密码的请求),每个企业硬盘设置有与硬盘密码配置策略对应的硬盘密码,基于此,本申请技术方案中将硬盘加密状态为未加密或密码已到期的企业设备确定为待加密设备、获取用户设置的密码,以及根据硬盘密码配置策略规定的复杂度存储密码或重设密码等操作,都是本领域技术人员容易想到的常规技术手段。

答复思路:本申请和对比文件1的应用场景较为相似,且二者所涉及各项技术特征的名称也具有很高的重合性,此时可以将整体技术方案迁移映射到一个简单易懂的应用场景中,突出放大本申请与对比文件1的方案差异。

经过分析发现,对比文件1的整体技术方案是将“已配置硬盘密码”的企业硬盘的硬盘密码存储在数据库中,当需要使用企业硬盘时,通过硬盘标识和客户端身份标识获取对应的密码以对硬盘解锁,此过程用户无法获取硬盘密码。而本申请整体技术方案是基于企业设备的风险评估设置密码配置策略,进而根据密码配置策略提示用户设置对应的密码,即用户知晓设备密码。类比而言,对比文件1的整体技术方案是先将所有房间的钥匙放在一个盒子里以便统一管理,在使用阶段,一个用户通过其身份标识和房间编号获得了房间的开门钥匙,用户事先并不知晓钥匙的模样;而本申请整体技术方案是先检查确定哪个房间还没有配置钥匙,而后用户通过“未配置钥匙”的房间所在位置、房间用途等信息确定房间存在的安全风险,进而根据该安全风险为房间设置对应的门锁。

综上可见,在将复杂的密码管理方案迁移映射至一个简单的应用场景后,可以将原本微小的特征差异充分地突出放大,从而在直观感受上凸显本申请与对比文件1的方案差异,由此证明本申请具备专利法规定的创造性。

结论

在创造性审查意见的答复过程中,以权利要求所限定的全部技术特征所组成的整体技术方案作为出发点,可以向内部延伸,对若干技术特征的组合进行整体性分析;也可以向外部延伸,将明示/隐含的环境特征纳入整体性分析;还可以将复杂的整体技术方案迁移映射到相似但简易的应用场景中进行整体性分析。简而言之,整体性分析是从发明构思的全局视角出发,考察技术方案的整体架构、各技术特征的协同作用,以及技术方案整体所达到的技术效果,从而挖掘发现原本不易察觉的方案差异。另外,答复过程中还可以结合技术问题、发明构思等方面的分析,来加强意见陈述的说服力。

以上为笔者基于创造性审查意见答复工作总结的一些经验,如有不足、错漏之处,欢迎批评指正。