发布时间: 2025-03-13

作者:隋萍 合伙人、律师、资深商标代理人 孙琳晨 商标代理人助理

一、审查实践调整:从“形式证据”到“系统性举证”

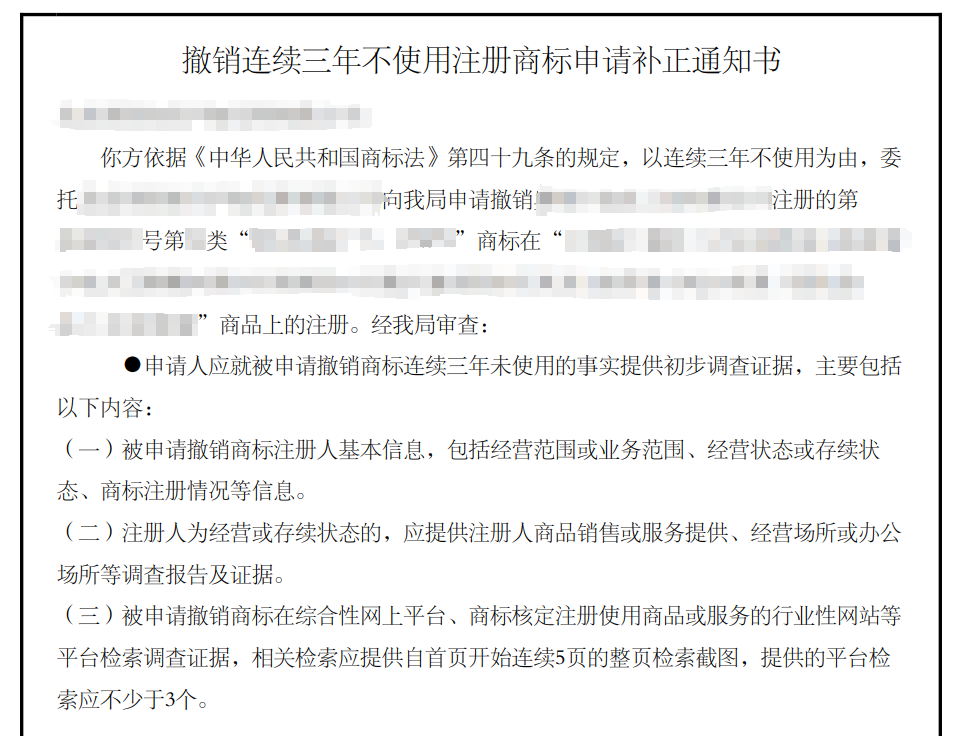

近期,众多知识产权代理机构都收到国家知识产权局(以下简称“国知局”)下发的商标撤三申请补正通知书,要求申请人补充提交更为详实的初步调查材料。参见下方的补正通知书:

该补正通知书中,国知局明确指出,申请人在提交撤三申请时,需要提供初步的调查证据,主要包括以下三部分内容:

1、被申请商标注册人的基本信息,包括经营范围或业务范围、经营状态或存续状态、商标注册情况等信息。

2、注册人为经营或存续状态的,应提供注册人商品销售或服务提供、经营场所或办公场所等调查报告及证据。

3、被申请商标在综合性网上平台、商标核定注册使用商品或服务的行业性网站等平台检索调查证据,相关检索应提供自首页开始连续5页的整页检索截图,提供的平台检索应不少于3个。

针对撤三申请提交证据内容的上述变化,国知局并未下发正式文件说明相关变化的背景及具体指导,但从该通知书的内容可以明显感知到国知局对撤三申请案件申请人提交的初步证据提出了更高的要求。在国知局下发上述补正通知书之前,申请人提交撤三申请通常只需提供简单的检索截图,例如百度、淘宝等平台搜索结果的前几页,举证门槛较低。目前的变化表明,商标撤三审查正经历从提供简单的“形式证据”向“系统性举证”阶段的转变。

为适应上述变化,申请人或代理机构应严格遵循要求,全面执行相关内容的检索,并提供补正通知书中规定的材料。在进行检索时,建议充分利用录屏、时间戳等专业工具,以提高检索效率并确保证据的有效保存。

二、初步举证责任的提升:合理性分析

在国知局对初步证据要求较为宽松的情况下,部分申请人或代理机构利用该规则发起恶意撤三申请,甚至将该申请演变为不正当竞争手段,或成为某些人或机构的盈利工具。目前撤三申请对申请人提出更高的举证责任,可以在一定程度上筛除部分非理性申请。此外,通过要求申请人提交被申请人存续、经营状态等证明,可以在一定程度上协助国知局更精准地识别“僵尸商标”。截至2024年年底,我国国内有效商标注册量已经达到4762万件,大量闲置商标也挤占了公共资源。国知局通过提高申请人的举证责任,也可以实现程序效率与实质公平的平衡,避免公共资源被滥用。

商标撤三制度的核心在于举证责任的分配。实际上,我们大陆地区一直以来实行的都是对申请人提出了较低的举证责任。而在香港地区,撤三申请的规则设计明显与大陆地区不同。在香港地区的撤三程序中,申请人需承担更严格的初步举证义务。根据香港《商标条例》,申请人必须证明被申请商标在指定三年内未在香港进行任何商业使用(如电商平台、实体店铺等),需以“法定声明”形式提交证据。若声明在香港以外作出,还需公证。

因此,即使目前国知局增加了要求提供补正通知书中列出的三类内容,参照香港地区撤三申请案件中对申请人的举证要求,我们大陆地区对申请人的举证责任相对还是比较低的,仍然是在合理范围内的。

结语

国知局提高撤三案件中申请人的举证责任,也是对代理机构提出了更高的要求。代理人在作业中不能仅仅停留在截屏几个简单网页,而是需要多平台检索,甚至实地调查。这也推动代理机构从“简单代办”转向证据链构建服务,敦促行业技术工具的开发应用以及代理人专业分析能力的提升。

商标撤三案件对申请人提交初步证据审查标准的升级,调整了实务双方的责任天平,也是对商标制度本质的回归——使用方能产生权利,而非注册即垄断。无论是代理机构还是权利人,唯有理解规则逻辑、构建系统性证据管理能力,方能在变化中把握主动权。